世界規模の社会課題に挑む若者を支援する国際ユース岩佐賞

「国際ユース岩佐賞」受賞者からの現地レポート

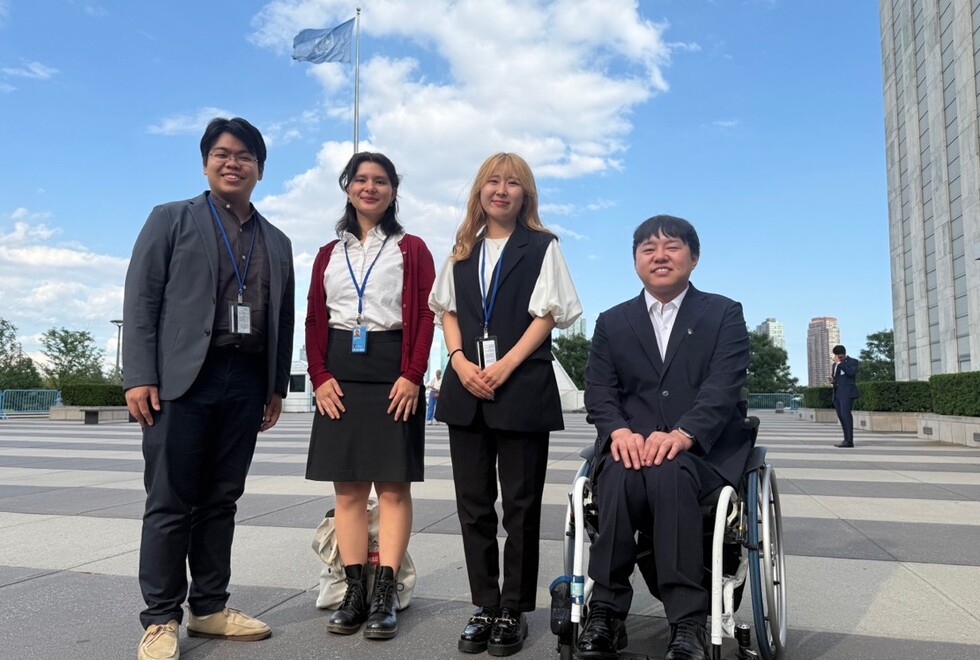

NY国連本部で日本のユースが躍動!

日本の若者を、国際的な対話の場へ──。岩佐教育文化財団は、紛争や貧困、気候変動などの社会課題に挑む若者に「国際ユース岩佐賞」 を授与し、国連の主要会議や国際会議に参加する渡航費や滞在費を提供しています。

第1回「国際ユース岩佐賞」を受賞した4人は、ニューヨークの国連本部で開催されたHLPF(持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム)に参加。2025年7月20日から25日まで、充実の3泊5日を過ごしました。受賞者からの報告レポートをご紹介します。

障害当事者の視点を国際的議論に

NPO法人DPI日本会議 事務局長補佐

笠柳大輔さん

今回のHLPFでは、世界的に活躍されている障害当事者の人々と出会い、つながりを持つことができました。全体として、障害に関するテーマが少ないことに驚きましたが、その中でもサイドイベント「自閉症スペクトラム障害(ASD)に向き合う人々・家族・地域のための、持続可能でインクルーシブ、そして科学的根拠に基づいた解決アプローチ」と、社会的弱者の雇用を考える「インクルーシブで持続可能な雇用:誰もが労働市場に参加できるようにするには」に参加し、各国の課題と実践例を学ぶことができました。

防災をテーマにした「災害リスク削減を通じた持続可能な経済成長の実現戦略」のセッションでは、質疑応答で「災害時の障害者支援を含めた防災計画の重要性」について問題提起し、障害当事者の視点を示すことができたと思います。

また、プログラム外では、国際連合日本政府次席常駐代表の御巫智洋大使に直接インタビューし、障害に関する国連内の議論やユースへの期待について、率直な意見が聞けたことも大きな収穫です。

HLPFへの参加を通して、「困難な現実を受け止めつつ、各国が協力しあって前向きに進んでいく」という意志に希望を感じました。私たちの団体が取り組む方向性についても、より明確にすることができました。

ユースの政策提言に期待と手応え

一般社団法人日本若者協議会

芹ヶ野瑠奈さん

NYに到着した7月20日は日曜日。国連本部は閉庁日でしたが、有意義に過ごしたいと、MGCY(Major Group for Children and Youth)のディスカッションに参加しました。ここでは、今年3月に発表された「UN80イニシアチブ」をテーマに、国連拠点効率化への懸念や財源の検討、国連会議への参加の公平性などについて、世界の若者たちと活発な議論を交わしました。

HLPFでは、UNユースオフィスが主催するサイドイベントが盛況でした。2018年に始動した若者のエンパワーメントを推進する枠組み「Youth2030」の進捗も発表され、カザフスタンやデンマーク、コスタリカなどでの若者政策の先進事例が紹介されました。

また、「若い女性と農業システムにおけるエンパワーメント」のセッションでは、ジェンダー平等と若者の参加を同時に推進する重要性について再認識。レポートの中での「ユースの政治参加は制度的かつ資源的に保障されるべき」という発言に力をもらいました。

「気候変動対策として『経済の転換』をもっと議論すべきだと思う」──。私が抱いていたもどかしい思いをMGCYのセッションで表明したところ、多くのユースの賛同を得ることができ、未来の理想像を描いて発信する重要性を確信しました。今回出会ったEU、ポーランド、オランダ、フィンランドなどの好例を日本政府とも共有し、日本におけるユースデリゲート制度の整備を目指していきたいと思います。

核軍縮に向けた国連の力を再確認

一般社団法人かたわら 代表理事

高橋悠太さん

とくに印象に残っているのが、ドイツのVNR(Voluntary National Review)に対する、あるCSOグループの指摘です。それは、「ドイツは、核兵器禁止条約を含めた人道外交を発展させてきたフェミニスト外交政策から、誤った安全保障優先の政策へと移行しているのではないか」というもの。HLPFのVNR発表については、その不足部分や問題点について、他国や市民社会が問題提起することが可能です。「SDGsの視点」で核軍縮や国家の安全保障が議論できることに高揚しました。

また、国連のサイドイベントでは、アメリカが国連への供出額を大幅に削減する状況においても、「国連をより強く、より信頼でき、より効率的にするために改革する」という内容が事務総長から述べられ、私は大きな希望を感じました。

ほかにも、ドイツや中国のユースとのSDGsや平和教育に関する話し合い、フィンランドやフィリピン、日本など各国のVNRの傍聴など、有意義な時間を過ごしました。昨年の未来サミットで対談したフェリペ・ポーリエ国連事務次官補に再会し、その後の日本での取り組みの報告をできたことも、うれしい出来事でした。

今回、私がHLPFに参加すると発表したことで、被爆者や軍縮NGO関係者から多くの連絡をいただきました。普段、SDGsと距離のあるコミュニティーからも関心を得られたことも収穫だと思っています。

日本から喚起するSDGs達成への道

持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム(JYPS)事務局長

山口凜さん

今回のHLPFで発表された、日本政府による3度目のVNR(Voluntary National Review)には、私たちJYPSの活動が掲載されました。若者が主体となってSDGsの進捗や課題を調査し、分析したプロジェクト「新時代のパイオニア」が評価された成果です。国内のSDGs推進円卓会議の構成員としてもVNRの執筆に関与し、ユースの声を政策に反映させるという目的に近づくことができました。

世界を見渡しても、私たち若者をはじめとするマルチステークホルダーが共同で作り上げ、市民の声が入っている日本のVNRは数少ない事例であり、国際社会で一定の存在感を示すことができたと思います。

そのほか、災害大国である日本の防災に焦点を当てた、日本政府主催のサイドイベント「災害リスク削減を通じた持続可能な経済成長の実現戦略」や、国連のユース戦略「Youth2030」の進捗報告にも参加。ユースが参画しているイベントは数多く、その重要性が浸透していることを実感しました。

デンマークのYouth Delegateが「時間がないのを言い訳にせず、ユースの声を聞く姿勢が必要」と強く訴えたことが印象に残っています。多くの方と意見交換して得たアドバイスや知見を今後の活動に反映させながら、「意味あるユース参画」を目指して活動を続けていきます。